Ich habe noch einen umfassenden Bericht im Migrosmagazin zum Tiefstand des Bodensees gefunden:

Ich habe ihn hier rein kopiert, da er eventuell verfällt.

«Bleibt der Pegel so tief, ist das Wasser warm und sauerstoffarm. Das mögen die Fische nicht.»

Die grosse Trockenheit

Wegen des fehlenden Niederschlags verenden im Rhein die Fische. Und aus dem Bodensee taucht ein verwittertes Schiffswrack auf.

Die Schweiz hat ein Wasserproblem: Quellen versiegen, Bäche trocknen aus, Seen weisen Rekordtiefststände auf. An einigen Orten wird das Trinkwasser knapp, andernorts drohen wirtschaftliche Einbussen. Dem Rhein entlang, von der Quelle bis nach Basel, erzählen die Betroffenen von ihren Schwierigkeiten mit der Trockenzeit. So richtig ernst wird die Lage ab dem Bodensee.

Kilometer 0, Lai da Tuma. Berge, Schnee und Sonne beherrschen das Bild. Die Quelle des Rheins liegt unter Eis. Alles normal für diese Jahreszeit. Erst wenn die Schneeschmelze einsetzt, fliesst hier wieder Wasser.

Weiter unten im Tal, bei Domat/Ems, Kilometer 74: Das Wasser strömt aus den Stauseen beziehungsweise Kraftwerken in den Rhein. «Sorgen bereiten uns die schwankenden Wassermengen aus den Kraftwerken, nicht das Niedrigwasser», erklärt der Bündner Hauptfischereiaufseher Florian Bebi, «innert kürzester Zeit kommt mal viel, mal wenig Wasser. Das ist verheerend für die Fische im Rhein.» Wird mittags und abends viel Strom verbraucht, respektive produziert, fliesst schwallartig Wasser in den Rhein. An den Wochenenden und nachts, wenn wenig Strom benötigt und produziert wird, sinkt die Wassermenge. Dann sitzen Laich und Fische plötzlich auf dem Trockenen. Die Kraftwerke beeinflussen die ganze Wasserführung des Rheins – von Domat/Ems bis zum Bodensee.

Wie steht es mit dem Trinkwasser entlang des Niederrheins? Im St. Galler Rheintal, bei Kilometer 148, gibt Andreas Gees als Fachmann in Sachen Wasser Auskunft: «Die Orte im Rheintal, die ihr Trinkwasser aus dem Grundwasser beziehen, haben noch kaum Probleme. Aus dem Rhein fliesst Wasser ins Grundwasser nach. Dieses steht aber sehr tief.»

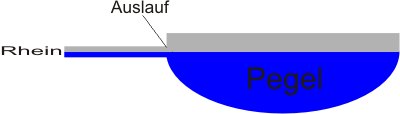

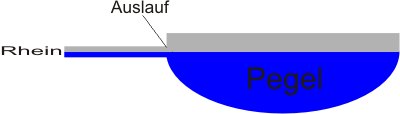

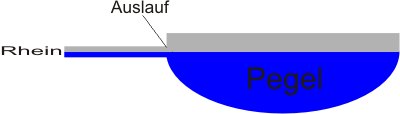

Das sei aber auch eine Spätfolge des Hitzesommers 2003. «Um den Speicher wieder zu füllen», erklärt Gees weiter, «müsste es drei Wochen lang durchregnen.» Wasserknappheit herrscht hingegen in einigen Bündner Dörfern, die ausschliesslich Quellwasser beziehen. Wo Trinkwasser aus dem Rhein und dem Bodensee gefasst wird, gibt es hingegen keine Engpässe. Pumpen und Fassungen liegen tief genug. Das ist auch bitter nötig: Der Bodensee ist im Moment auf einem historischen Tiefststand.

Fundstelle Bodensee. Der Archäologe Hansjörg Brem strahlt übers ganze Gesicht. «Die winterliche Stimmung am Bodensee gefällt mir besonders gut. Das klare Wasser, die Farben und das Licht, wunderbar. Und es ist kaum jemand unterwegs», erzählt er begeistert. Stundenlang suchte er während der letzten Wochen den breiten, trockenen Ufersaum des Bodensees ab. «Wenn der Bodensee so sensationell tief ist, ist das für uns Forscher ganz gut: So können wir ohne Taucheranzug arbeiten.» Was schlussendlich billiger und einfacher ist. Und weniger kalt.

«Am Anfang ist man natürlich im Stress. Wo beginnen wir? Was ist am dringendsten zum Dokumentieren? Wo könnten wir etwas verpassen, wenn das Wasser wieder steigt? Wir haben sofort gehandelt und möglichst viel aufgenommen», sagt Brem. Dank der langen Zeitspanne mit Niedrigwasser schläft er nun ruhiger. Am Ufer ragen Eis überzogene Pfähle aus dem Grund, Reste eines Schiffswracks liegen daneben. «Da stecken noch die Nägel in den Planken. An der Bauweise sieht man, dass das Schiff vor rund 150 Jahren gebaut wurde», so Brem. Es ist die Mischung aus alter Kultur und Naturwissenschaft, die Brem an der Archäologie fasziniert.

Die Pfähle neben dem Schiffsrumpf bildeten eine «Stelli», eine Mole für die Frachtschiffe. Vom Mittelalter bis zur Eröffnung des Hafens in Romanshorn herrschte hier emsiger Betrieb. Leintuch aus St. Gallen wurde verladen und nach Deutschland gefahren, zurück kam Getreide. Der Hafen von Romanshorn ist heute allerdings kein Weizenumschlagplatz mehr, sondern Anlegestelle der Fähre Romanshorn–Friedrichshafen.

Auf der Fähre von Friedrichshafen nach Romanshorn. Nur ein knapper halber Meter Wasser liegt unter dem Kiel der Fähre, die Schiffsschrauben wühlen den Boden auf. Schiffsführer Peter Tobler zirkelt die «Romanshorn» aus dem Hafen von Friedrichshafen. Würde er ein bis zwei Meter vom Kurs abweichen, könnte das Schiff auf Grund laufen. Bei starkem Wind darf die Fähre deshalb nicht mehr fahren. Und statt sieben Vierzigtönner dürfen nur noch drei LKWs mit. Laufend wird entschieden, wie viel die Fähre laden darf und ob sie überhaupt noch auslaufen kann.

Normalerweise erreicht der See die tiefsten Werte erst im Februar und März. Schnee und Regen der letzten Woche dürften wenig genützt haben: Damit der Bodensee um einen Zentimeter steigt, braucht es fünf Millionen Kubikmeter Wasser.

Am sinkenden Wasserstand hat auch Karoline Herrmann keine Freude: «Wird der Fährbetrieb wegen des niedrigen Wasserstandes eingestellt, müsste ich via Bregenz zur Arbeit fahren. Dort ist immer verrückt viel Verkehr.» Sie sitzt einen Stock weit unter Tobler im warmen Bord-restaurant und geniesst den Feierabend. «Die Zeit auf der Fähre nutze ich zum Abschalten vom Alltagstrott», erzählt sie, «und morgens habe ich Zeit zum Kaffee trinken und Zeitung lesen. Auf dem Schiff kennt man sich und plaudert.»

Herrmann ist täglich auf dem Bodensee unterwegs. Sie mag den See und die Weite. «Jetzt fallen mir Dinge auf, die ich noch nie beobachtet habe», sagt sie, «beim Hafen sieht man das Ende einer Badetreppe, das sonst immer unter Wasser ist.» In Romanshorn fährt Herrmann mit ihrem Auto steil ans Ufer hoch. Der Eingang des vertäuten Ausflugsschiffes nebenan liegt ein Stockwerk zu tief.

Weil keine Touristensaison ist, kommt es kaum zu Wartezeiten bei der Fähre. Die Touristen bleiben auch bei Kilometer 253, am Rheinfall, aus. Der Rhein ergiesst sich spärlich über die vielen sichtbaren Felsen am Rheinfall. Eiszapfen glitzern in der Sonne. Eine Tafel, die 1880 aufgestellt wurde, kann erstmals fast trockenen Fusses wieder erreicht werden.

Der Fischereiaufseher Jakob Walter sieht dem kommenden Sommer bang entgegen: «Bleibt der Bodensee so tief, erwärmt er sich schneller. Dann bekommen die Fische Probleme. Diese mögen kein warmes, sauerstoffarmes Wasser.» Zurzeit müssen die Fische im Rhein etwas näher zusammenrutschen, aber genug Wasser haben sie. Anders sieht es in den Seitenflüssen des Rheins aus, zum Beispiel in der Töss. Diese fliesst bei Kilometer 277 in den Rhein. Knapp 20 Kilometer der Töss sind diesen Januar ausgetrocknet und mit ihr der gesamte Fischnachwuchs. Deshalb wird jetzt nachgeholfen.

Fischzucht Pfäffikon ZH. 600 000 Bachforelleneier lagern in der Fischzucht Pfäffikon. Werner Honold wacht über sie. Mitte März wird er einen Teil der kleinen Fische in die Töss aussetzen. Einige davon werden bis in den Rhein schwimmen. «Der Laich geht natürlich ein, wenn die Töss austrocknet. Das ist in den letzten Jahren immer schneller und auf immer längerer Strecke passiert, erklärt Honold das Problem. «Wir haben nicht genug Personal, um rechtzeitig alles abzufischen. Es tut weh zu wissen, dass die Fische dann verenden.»

Schädlich für den Nachwuchs sind auch winterliche Hochwasser, verursacht durch Regen und schmelzenden Schnee: «Die Steine im Fluss bewegen sich und zerdrücken die Eier.»

Bald nach der Töss fliesst die Aare in den Rhein. Bei so viel Wasser lohnt es sich im Normalfall, Strom zu produzieren. Mehrere Wasserkraftwerke liegen am Rhein, zum Beispiel in Laufenburg bei Kilometer 328.

Katja dreht sich nicht. Kein Wasser treibt ihre riesigen Flügel an. Sie ist eine der zehn Turbinen im Flusskraftwerk Laufenburg. «Hier arbeiten praktisch nur Männer. Da müssen zumindest die Maschinen Frauennamen haben», scherzt Othmar Zimmermann, Leiter des Kraftwerks. Zurzeit läuft nur die Hälfte der Turbinen. «Wir müssen nehmen, was an Rheinwasser kommt. Das ist im Moment so wenig wie selten zuvor. Nur gut die Hälfte der durchschnittlichen Januarmenge», so Zimmermann, «ausserdem sind seit letztem August kaum mehr nennenswerte Niederschläge gefallen. Letztes Jahr konnten wir deshalb zehn Prozent weniger Strom produzieren.» Anders als die Stauseen in den Bergen muss das Kraftwerk Laufenburg das Wasser laufend weiter geben. Sonst gäbe es flussabwärts noch mehr Probleme bei der Schifffahrt.

Hafenbecken 1, Basel. «Weil das Fahrwasser teilweise extrem eng geworden ist, sind Begegnungs- und Überholmanöver schwierig bis unmöglich geworden. Das Fahren ist zurzeit sehr anstrengend. Über die seichten Stellen muss man sich langsam mit der Strömung treiben lassen. Wir sind deshalb viel länger unterwegs.»

Trotzdem liebt Antonius Smits seinen Beruf und den Rhein. Schon Grossvater und Vater waren Schiffsführer. Die Kilometer 375 bis 1320, wo der Rhein ins Meer fliesst, kennt er in- und auswendig. «So niedriges Wasser habe ich nur einmal im Sommer 2003 erlebt. In den letzten Jahren ist die Wasserführung unregelmässiger geworden. Mal extrem niedrig, dann wieder so hoch, dass wir überhaupt nicht mehr fahren dürfen.» Wegen des Niedrigwassers darf die «MS Grindelwald» nur noch 1000 Tonnen Güter transportieren. Sonst sind es drei Mal mehr. «Zum Glück habe ich einen festen Lohn. Die Ertragseinbusse trägt die Reederei.»

Alle zehn Tage kommt Smits nach Basel. Diesmal sind in den gelieferten Containern Schrauben aus Taiwan, Reis aus den USA, Radiowecker aus Kanada, Porzellan, Badetücher, Esswaren …«Manchmal frage ich mich schon, was da herumgefahren wird. Jede Woche werden zum Beispiel sechs Tonnen Joghurt aus der Schweiz nach Kanada exportiert. Ich hatte auch schon einen Container mit Glace für Mexiko dabei», sagt Smits lachend.

Text Milena Conzetti / Bilder Meinrad Schade

Meinungen zum Thema

«Mein Traum wäre es, eine römische Galeere zu finden.»

Der Archäologe, Hansjörg Brem (45)

Brem arbeitet im Amt für Archäologie des Kantons Thurgau. Zurzeit sind er und sein Team damit beschäftigt, die durch die Trockenheit frei gelegten Uferbereiche des Bodensees abzusuchen. Was sie an Werkzeugen aus der Steinzeit, römischen Münzen und mittelalterlichen Hafenanlagen finden, wird notiert, aufgezeichnet und fotografiert. Die interessantesten Funde werden im Museum für Archäologie in Frauenfeld ausgestellt.

www.archaeologie.tg.ch

«Wenn der Bodenseepegel weiter sinkt, wird mein Arbeitsweg kompliziert.»

Die Pendlerin, Karoline Herrmann (40)

Der Arbeitsweg von Karoline Herrmann führt über den Bodensee. Die Einkäuferin wohnt in St. Gallen und arbeitet in Friedrichshafen, wo sie für den Kauf von Materialien für die Satellitenschüsselproduktion zuständig ist. Täglich fährt sie mit der Fähre hin. Und wieder zurück.

«In den letzten Wochen haben wir in letzter Minute über 10 000 Bachforellen gezügelt.»

Der Fischereiaufseher, Werner Honold (42)

Eigentlich war Honold Käsermeister und begeisterter Fischer. Heute lebt er aber für die Fische. Als Fischereiaufseher betreut er die Fischzucht Pfäffikon ZH, wo im Moment Forellen- und Felcheneier reifen. Wo die Töss austrocknet, fischt er die Fische ab und versetzt sie an wassersichere Stellen.

«Wir können nur noch die Hälfte der Turbinen laufen lassen.»

Der Stromer, Othmar Zimmermann (55)

Als Leiter des Rheinkraftwerks Laufenburg kennt sich der Elektroinstallateur mit Maschinen, Zahlen und Stromverbrauch aus. Und auch mit den Zollbestimmungen: Für die Kantine auf der deutschen Seite des Rheins braucht es eine extra Zoll-genehmigung. Der Rhein bedeutet Zimmermann auch persönlich viel. Besonders gefällt es ihm, die vier Jahreszeiten und deren Wechsel am Wasser zu erleben.

«Ich muss beim Fahren dauernd aufpassen. Die Fahrrinne ist sehr schmal geworden.»

Der Schiffsführer, Antonius Smits (40)

Seit 21 Jahren fährt Smits auf dem Rhein vom Seehafen in Rotterdam nach Basel. Mit dem Containerschiff MS Grindelwald fährt er im Liniendienst, das heisst nach regelmässigem Fahrplan. Die Reise dauert flussaufwärts vier Tage, abwärts zweieinhalb. Nach drei Wochen durchgehendem Dienst fährt Smits für drei Wochen zu seiner Familie in den Niederlanden.

Mit fruendlichen Grüssen Thomas