Anatomie einer globalen Erschütterung

Noch Wochen nach dem verheerenden Erdbeben vom 26. Dezember 2004 zitterte unser Planet

Ein Jahr liegt das gewaltige Erdbeben im Indischen Ozean zurück, das den tödlichen

Tsunami auslöste. Inzwischen zeigen wissenschaftliche Untersuchungen das volle Ausmass dieser Ereignisse: Die gesamte Erde war betroffen.

Es war ein gigantischer Schlag aus der Tiefe, der am 26. Dezember 2004 im Indischen Ozean den Untergrund erschütterte. Millionen Tonnen Gestein wurden schlagartig versetzt, der Meeresboden aufgerissen, die aufliegenden Wassermassen verdrängt, und die freigesetzte Energie in heimtückischen Flutwellen – den Tsunamis – nach allen Seiten ausgebreitet.

Die Uhren zeigten eine Minute vor acht an diesem schicksalshaften Morgen, als das Institut für Meteorologie und Geophysik in der indonesischen Hauptstadt Jakarta das Erdbeben registrierte und dessen Epizentrum unweit der kleinen Insel Simeulue vor der Küste Sumatras lokalisierte. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass dieses Ereignis schliesslich gegen 300 000 Menschen töten und weite Küstenstriche rund um den Indischen Ozean verwüsten sollte.

Zweitstärkste Erschütterung

Auch wurde erst nach und nach klar, wie mächtig das Erdbeben tatsächlich war, das die Tsunamiwellen ausgelöst hatte. Im Laufe dieses Jahres erschienen in Wissenschaftsmagazinen wie «Science» oder «Nature» viele Fachartikel, in denen das Sumatra-Andaman-Beben im Detail analysiert wurde. Auf der ganzen Welt versuchen Forscher zu begreifen, was damals geschah und daraus Lehren für die Zukunft abzuleiten.

Die entsprechenden Veröffentlichungen sind Ansammlungen von Superlativen: Die Bruchzone, die bei diesem Erdbeben entstand, ist 1300 Kilometer lang. Nie zuvor war eine solche Dimension dokumentiert worden. Auch die aus seismischen Messungen abgeleitete Stärke des Sumatra-Andaman-Bebens ereichte einen Spitzenwert. Sie wird – nach mehrfacher Korrektur nach oben – nun mit der Magnitude 9,3 angegeben. Damit handelte es sich um die zweitstärkste Erschütterung der Erdkruste, die bislang weltweit aufgezeichnet worden ist (nur das Chile-Beben von 1960 hatte die noch stärkere Magnitude 9,5).

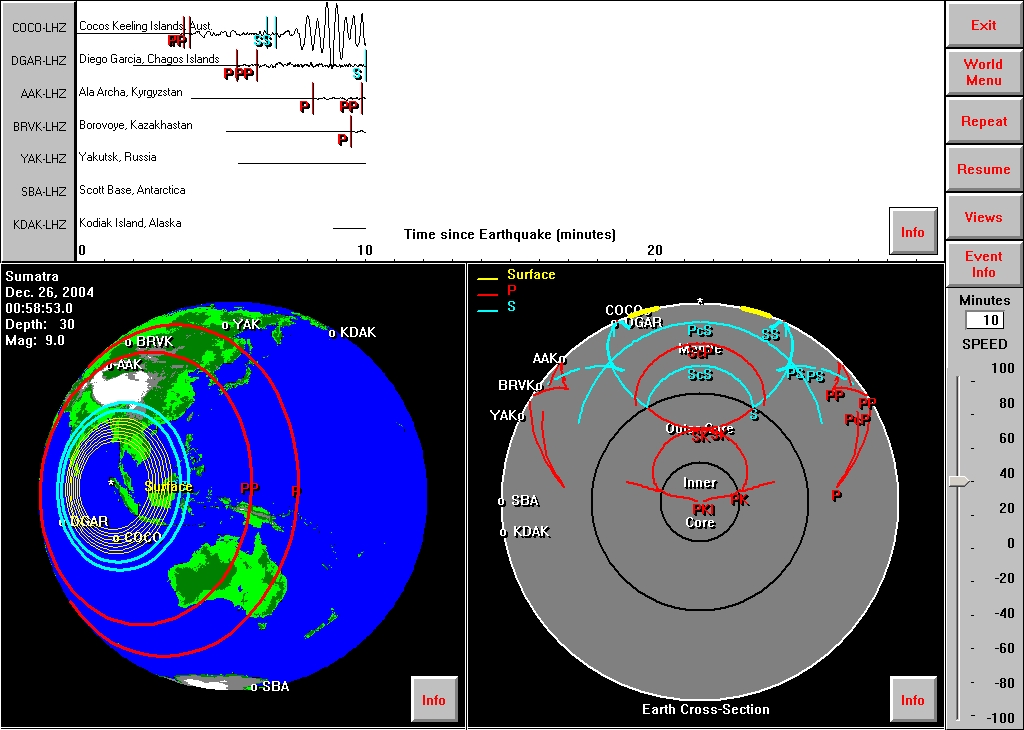

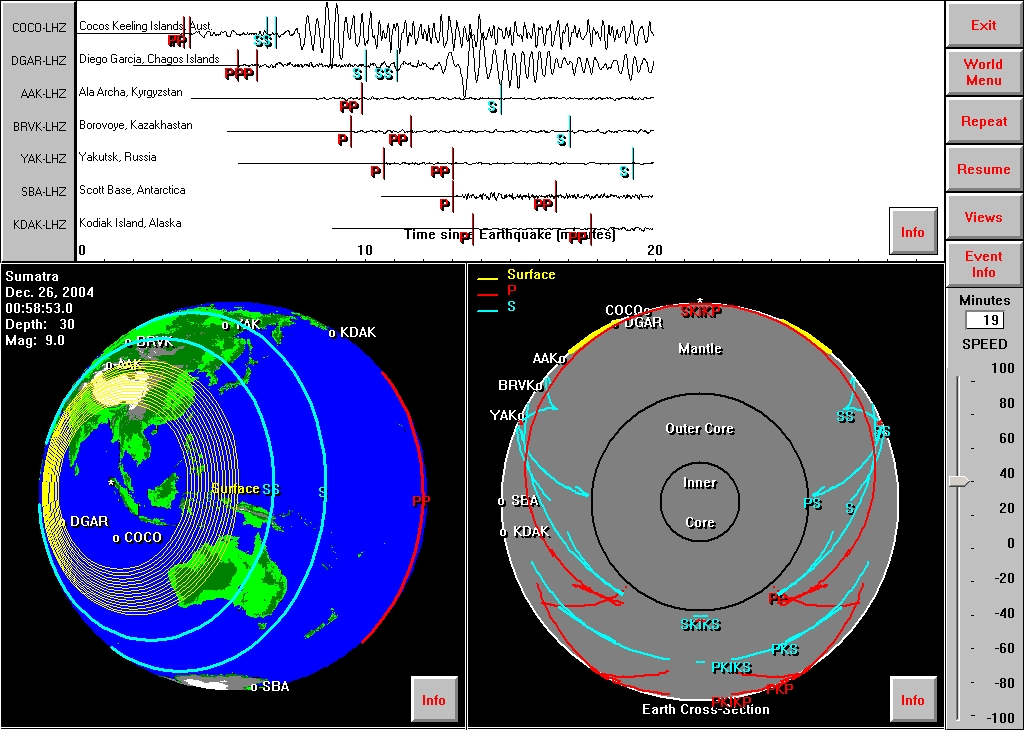

Von diesem Beben blieb kein Ort auf der Erde unberührt. Rainer Kind, Seismologe am Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam bei Berlin, sagt: «Auch hier in Europa führten die vom Indischen Ozean ausgehenden seismischen Wellen zu Vertikalbewegungen der Erdoberfläche.» Berlin sei kurzfristig um etwas mehr als einen Zentimeter angehoben worden, ein ähnlicher Wert gelte für Schweizer Ortschaften: «Diese Bewegung war aber wegen ihrer niedrigen Frequenz körperlich nicht spürbar.»

Den feinen Instrumenten der Seismologen blieb sie indessen nicht verborgen. Zudem stellten die Experten fest, dass die Erde durch das Sumatra-Andaman-Beben in eine Eigenschwingung versetzt wurde, die noch wochenlang anhielt. Gleichzeitig wurden ganze Schwärme an Nachbeben registriert. Sie gehörten zu den energiereichsten, die jemals beobachtet worden sind: Viele dieser Nachbeben erreichten Stärken mit einer Magnitude 6 und mehr.

Nicht nur die Gewalt und die Reichweite dieser Ereignisse waren aussergewöhnlich, sondern auch ihr Verlauf. Das Beben vom 26. Dezember 2004 ereignete sich im nördlichen Teil der indonesischen Subduktionszone. Dort taucht die Indoaustralische Kontinentalplatte mit einer Geschwindigkeit von knapp sechs Zentimetern pro Jahr unter die Burma-Platte ab – einen vielfach aufgesplitterten Zipfel der mächtigen Eurasischen Kontinentalplatte.

Dieser Vorgang hört nie auf, er läuft aber nicht gleichmässig ab. Im Kontaktbereich verhaken sich die beiden Gesteinsmassen. Das führt dazu, dass die Burma-Platte nach unten und nach Osten verbogen wird. Dabei bauen sich grosse Spannungen auf – so lange, bis das Gestein bricht und die Burma-Platte buchstäblich zurückschnellt.

Der seismische Bruch am zweiten Weihnachtstag 2004 ereignete sich aber nicht auf einen Schlag, sondern in drei unterschiedlichen Phasen und über eine ungewöhnlich lange Dauer von rund zehn Minuten. Während der ersten Minute wurde die Verwerfung nur in einem kleinen Bereich an ihrem südlichen Ende entriegelt, und der Bruch verlief zunächst relativ langsam. Was dann geschah, steht im Gegensatz zum Verlauf der meisten anderen Erdbeben: In einer zweiten Phase nahm die Bruchgeschwindigkeit stark zu.

Innerhalb von vier Minuten weitete sich der Bruch mit ungefähr drei Kilometern pro Sekunde – das entspricht einer Geschwindigkeit von annähernd 11 000 Stundenkilometern – nach Norden aus und erfasste die Nikobareninseln. Dort verlangsamte sich die Bruchbewegung wieder. In einer dritten Phase und mit deutlich geringerer Geschwindigkeit dehnte sich der Bruch schliesslich auf insgesamt 1300 Kilometer Länge aus, bis hin zur Inselgruppe der Andamanen.

Aquadynamische Monster

Der Bruch pflanzte sich noch fort, als die ersten seismischen Wellen bereits die Küsten Sumatras trafen und dort Schäden verursachten. Minuten später erreichten sie auch Thailand im Osten und Sri Lanka im Westen.

Die seismischen Wellen waren aber bloss Vorzeichen einer viel gewaltigeren Wellenbewegung, die sich inzwischen ebenfalls von der Bruchzone des Erdbebens wegbewegte. Durch den ruckartigen Spannungsabbau in einem 100 000 Quadratkilometer grossen Gebiet, in dessen Verlauf die Burma-Platte um etwa 13 Meter zurückschnellte und wo sich der Meeresboden stellenweise um zwei, drei Meter anhob, wurden gigantische Wassermassen verdrängt und in Schwingung versetzt.

Dieser Impuls pflanzte sich mit hoher Geschwindigkeit als Wellenbewegung – als

Tsunami – in alle Richtungen fort. Dabei ging auf dem Weg durch den Indischen Ozean kaum etwas von der geballten Energie verloren, mit der die Wassermassen vom Meeresgrund bis zur Oberfläche aufgeladen waren: Tsunamiwellen entfalten ihre ganze Wucht erst an den Küsten, wo sie sich zu riesigen Wasserbergen auftürmen können und eine gewaltige Sogwirkung entfalten.

Der nächste

Tsunami kommt bestimmt

Weltweit gibt es pro Jahr durchschnittlich ein bis zwei Tsunamis, die Schäden verursachen. Weitaus am stärksten gefährdet sind der Pazifik und seine Randmeere. Aber Tsunamis bilden sich gelegentlich auch im Indischen Ozean, im Atlantik, in der Karibik und manchmal sogar im Mittelmeer. Der bedeutendste Mittelmeer-

Tsunami in neuerer Zeit wurde am 9. Juli 1956 durch ein Erdbeben in der Ägäis ausgelöst. Er traf die Inseln Amorgos und Astypalaia mit Wellen von bis zu 20 Metern Höhe.

Dennoch gibt es noch kaum Einrichtungen, die frühzeitig und mit ausreichender Zuverlässigkeit vor dieser Naturgefahr warnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Pazifik mit dem Aufbau eines entsprechenden Warnsystems begonnen, dem heute zwei Dutzend Anrainerstaaten angehören. Doch auf lokaler Ebene würde selbst dort die eigentliche Warnung erst an einigen wenigen Orten funktionieren – etwa auf Hawaii und an den Küsten Alaskas, Japans oder Kamtschatkas.

In anderen Gebieten werden gegenwärtig

Tsunami-Frühwarnsysteme konzipiert (Thailand, Malaysia, Indien und auch Italien) oder sogar bereits aufgebaut (Indonesien, siehe «Bund» vom 18. November). Organisierte Reaktionen und Evakuierungen werden aber auch dort nicht möglich sein, wenn der

Tsunami sehr nahe der jeweiligen Küste entsteht. Immerhin besteht eine gute Chance, Leben zu retten, wenn man die Natur aufmerksam beobachtet und ungewöhnliche Erscheinungen richtig zu deuten weiss.

Eine wertvolle Hilfe dazu ist das «Merkblatt

Tsunami», das vom deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) verfasst worden ist und das über das Internet abrufbar ist. (ff)

[@] Merkblatt

Tsunami:

www.gfz-potsdam.de

Quelle: Der Bund, Felix Frank [23.12.05]